Die Maquet-Maschine: Wie KI Alexandre Dumas' Erfolgsmodell neu belebt

Alexandre Dumas gilt als ebenso produktiver wie brillanter Autor. Doch vom einsam schuftenden Genius war der Schöpfer der Drei Musketiere weit entfernt. Für seine fließbandartige Textproduktion erschuf er ein ausgeklügeltes System, das auf der fleißigen Vorarbeit seiner Assistenten beruhte. Eine Arbeitsweise, die heute als Vorbild für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI-Textgeneratoren dienen könnte.

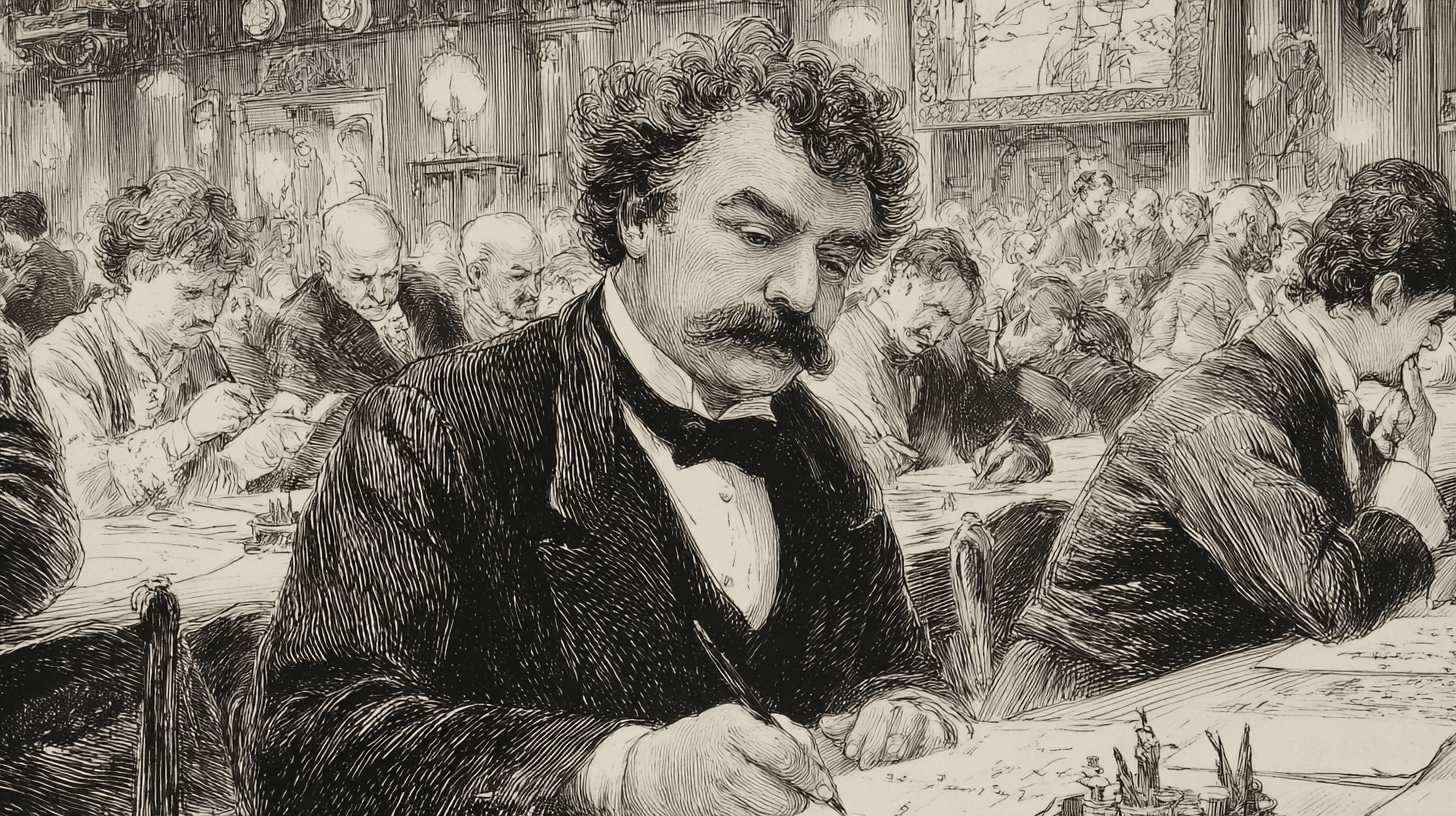

Alexandre Dumas war ein Genie, eine Naturgewalt der französischen Literatur. In den rund vier Jahrzehnten seines Schaffens schrieb er 257 Romane, Memoiren und Erzählungen, darunter unsterbliche Klassiker wie Der Graf von Monte Christo und die Trilogie der Drei Musketiere. Außerdem 25 Theaterstücke.

Zwischen 1870 und 1894 sind in Frankreich drei Millionen Bücher und acht Millionen Fortsetzungsromane erschienen, alle unter dem Namen Dumas. Ein halbes Jahrhundert lang wurde er in Europa wie ein Gott verehrt. Man las ihn von Kairo bis Moskau, von Istanbul bis Chandigarh. Aus beiden Teilen des amerikanischen Kontinents kamen Dampfer, die vollbeladen mit seinen Büchern zurückkehrten.

Wie geht das?

Es gibt keinen Schriftsteller, der zu Lebzeiten ruhmreicher war als Dumas. Er hat mit nichts angefangen und alles erreicht, was man überhaupt erreichen kann. Er verdiente ein Vermögen, das er für Feste, Reisen, teure Weine und Blumenarrangements ausgab oder sich von den Geliebten, Freunden und Schmarotzern abknöpfen ließ, die ihn in seinem Schloss belagerten.

Er hat geprasst und gefeiert, ist auf die Barrikaden geklettert, hat sich duelliert und Prozesse geführt, Schiffe befrachtet und aus der eigenen Tasche Pensionen verteilt. Er hat geliebt, geschlemmt, getanzt, er hat zehn Millionen verdient und zwanzig verschleudert, und am Ende seines Lebens ist er sanft wie ein Kind entschlummert. Alles dank seiner Schriftstellerei.

Wie hat er das angestellt? Woher nahm dieser Mann die ungezügelte Produktivkraft, unter dem stetig wachsenden Druck der Verleger im Wochentakt Lesenswertes zu fabrizieren, das dann mit hektischer Eile in den damals allgegenwärtigen Literaturzeitschriften gedruckt werden konnte? Die Antwort ist einfach, aber keineswegs banal: Er hatte Hilfe.

Insgesamt arbeitet Dumas mit zweiundfünfzig Assistenten, die ihm beim Schreiben seiner Bücher helfen. Der bekannteste von ihnen ist Auguste-Jules Maquet. Gemeinsam mit ihm verfasst Dumas verschiedene Theaterstücke und 19 Romane, darunter so bekannte wie Der Graf von Monte Christo, Der Chevalier von Maison-Rouge, Die schwarze Tulpe, Das Halsband der Königin und vor allem alle drei Bände der Drei Musketiere.

Konzept, Entwurf, Veredelung

Seine Zusammenarbeit mit Dumas verhilft Maquet zu Berühmtheit und Reichtum. Auf sich gestellt war er allerdings bestenfalls ein mittelmäßiger, wahrscheinlicher noch ein talentloser Schriftsteller. Die wenigen Kenner seiner Werke schätzen ihre literarische Qualität eher gering: unoriginelle Geschichten voll flacher, stereotyper Charaktere und blutleerer Dialoge, vorhersehbar und geistlos erzählt. Keines der Werke, die er ohne Dumas schriebt, überlebt ihn.

Für die fließbandartige Zusammenarbeit mit Maquet (und seinen anderen Assistenten) ersinnt Dumas einen dreischrittigen Prozess: Konzept – Entwurf – Veredelung. Der geht folgendermaßen: Dumas fertigt zunächst zu jeder Geschichte ein Exposé an, das er seinem Mitarbeiter übergibt. Maquet stellt daraufhin Recherchen an und schreibt einen ersten Entwurf. Diese Rohversion sendet er wieder an Dumas, der ihr mit mehr oder weniger ausführlichen Überarbeitungen seine endgültige Form gibt.

Dumas nutzt sein erzählerisches Talent, um die groben, teils noch recht uninspirierten Entwürfe Maquets im Eiltempo zu verfeinern und zu verbessern. Er gibt den Vorlagen Dynamik und Tiefe, sorgt für Spannung und Witz, ergänzt plastische Details, überarbeitet die Charaktere und peppt die Dialoge auf. Unter dem Drängen der Verleger, die ständig mehr wollen, füllt er so Seite um Seite.

Dumas war ein Meister der anspruchsvollen und zugleich rasanten Textproduktion. Das konnte er sein, weil er über diese Art zu Arbeiten zwei entscheidende Dinge wusste: Erstens, wer unter Druck viele wertige Texte verfassen muss, sollte die einzelnen Arbeitsschritte klug aufteilen. Zweitens, die Brillanz und Originalität eines Textes entsteht nicht im Mittelteil der Arbeit, nicht während der ersten Niederschrift, sondern am Anfang und am Ende des Prozesses: beim Ersinnen der Idee und dem Feinschliff des Rohmaterials.

Eine Million Autos?

Der zunehmende Gebrauch von generativen KI-Tools erlaubt es uns heute, Dumas kluge Arbeitsweise für die eigenen Zwecke zu adaptieren. Die bisherige Praxiserfahrung zeigt: Sind die Anweisungen an die KI gut und präzise formuliert, enthalten sie genügend Beispiele für Format, Stil und Tonalität des gewünschten Textes, liefern sie in Sekunden verlässliche Entwürfe auf Maquet-Niveau - solide Rohfassungen von rund 80 Prozent Akkuratesse, mit denen sich zügig und vielversprechend weiterarbeiten lässt.

Das ermöglicht uns, mit dem Drafting einen wichtigen und arbeitsintensiven, aber eben nicht entscheidenden Schritt der hochwertigen Textarbeit an die Maschine auszulagern. Wie Dumas gewinnen wir damit die Freiheit, unsere Energie auf jene Teile des Prozesses zu richten, in denen die eigentliche Qualität entsteht: das durchdachte Konzept und die kunstvolle Veredelung.

Skeptiker äußern nach wie vor laustarke Kritik an KI-basierter Textarbeit. Zu generisch sei das, was die Maschine da abliefere, zu wenig spezifisch, zu flach, zu floskelhaft. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich dem nur teilweise widersprechen. Sind die Erstentwürfe der KI auf Anhieb perfekt? Sind sie nicht. Erstentwürfe sind niemals perfekt. Müssen sie nicht sein. Professionelle Textarbeiter wissen das schon lange. Am deutlichsten formuliert es Ernest Hemingway: The fist draft of everything ist crap. Es ließe sich ergänzen: It's not the draft, stupid. Es sind die Schritte eins und drei, Konzept und Feinschliff, die das gute vom mittelmäßigen Ergebnis unterscheiden.

Der Automobilpionier Gottlieb Daimler glaubte gegen Ende des 19. Jahrhunderts, es werde weltweit niemals mehr als eine Million Autos geben. Die neumodischen Maschinen seien zu schwer zu bedienen, dafür brauche es ausgebildete Chauffeure. Und von denen gebe es nunmal nicht genug für alle. In unserem Fall würde der Einwand wohl lauten: Die zügige Produktion von Qualitätstexten werde niemals allgemeine Praxis. Dafür gebe es nicht genug Maquets für alle. Das Heraufdämmern der Maquet-Maschine lässt das Gegenteil vermuten.

KI-News ohne Hype – von Menschen kuratiert

Mit dem THE‑DECODER‑Abo liest du werbefrei und wirst Teil unserer Community: Diskutiere im Kommentarsystem, erhalte unseren wöchentlichen KI‑Newsletter, 6× im Jahr den „KI Radar"‑Frontier‑Newsletter mit den neuesten Entwicklungen aus der Spitze der KI‑Forschung, bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro‑Events und Zugriff auf das komplette Archiv der letzten zehn Jahre.

Jetzt abonnierenKI-News ohne Hype

Von Menschen kuratiert.

- Mehr als 20 Prozent Launch-Rabatt.

- Lesen ohne Ablenkung – keine Google-Werbebanner.

- Zugang zum Kommentarsystem und Austausch mit der Community.

- Wöchentlicher KI-Newsletter.

- 6× jährlich: „KI Radar“ – Deep-Dives zu den wichtigsten KI-Themen.

- Bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro Online-Events.

- Zugang zum kompletten Archiv der letzten zehn Jahre.

- Die neuesten KI‑Infos von The Decoder – klar und auf den Punkt.