Neue Studie relativiert Apples Kritik an KI-Reasoning

Eine Replikationsstudie zu Apples umstrittener Arbeit „The Illusion of Thinking“ bestätigt zentrale Kritikpunkte – und widerspricht zugleich deren Hauptschlussfolgerung.

Ein Team des spanischen Forschungszentrums für Automatisierung und Robotik (CSIC-UPM) hat zentrale Experimente aus Apples kontroverser Studie „The Illusion of Thinking“ repliziert und erweitert. Die ursprüngliche Arbeit von Apple, veröffentlicht im Juni 2025, hatte weitreichende Debatten in der KI-Community ausgelöst: Demnach scheitern selbst moderne Large Reasoning Models (LRMs) an Aufgaben, die grundlegende symbolische Planung erfordern. Die Modelle zeigten starke Leistungseinbrüche, sobald die Komplexität moderat anstieg – und verhielten sich in einfacheren Problemen teils übervorsichtig.

Die neue Studie bestätigt viele dieser Beobachtungen, widerspricht jedoch der Interpretation. Die Wissenschaftler argumentieren, dass die Schwächen nicht allein aus fehlender „Denkfähigkeit“ resultieren, sondern aus der Kombination von Aufgabendesign, Promptstruktur und stochastischen Optimierungsverfahren.

Towers of Hanoi: Schrittweise Lösungen helfen nur bedingt

Die Forscher nutzten das klassische Towers-of-Hanoi-Rätsel, um die Langzeitplanung von Sprachmodellen wie Gemini 2.5 Pro zu untersuchen. Dabei wurde das Problem in Teilaufgaben unterteilt, sodass das Modell nicht die gesamte Lösung auf einmal generieren musste.

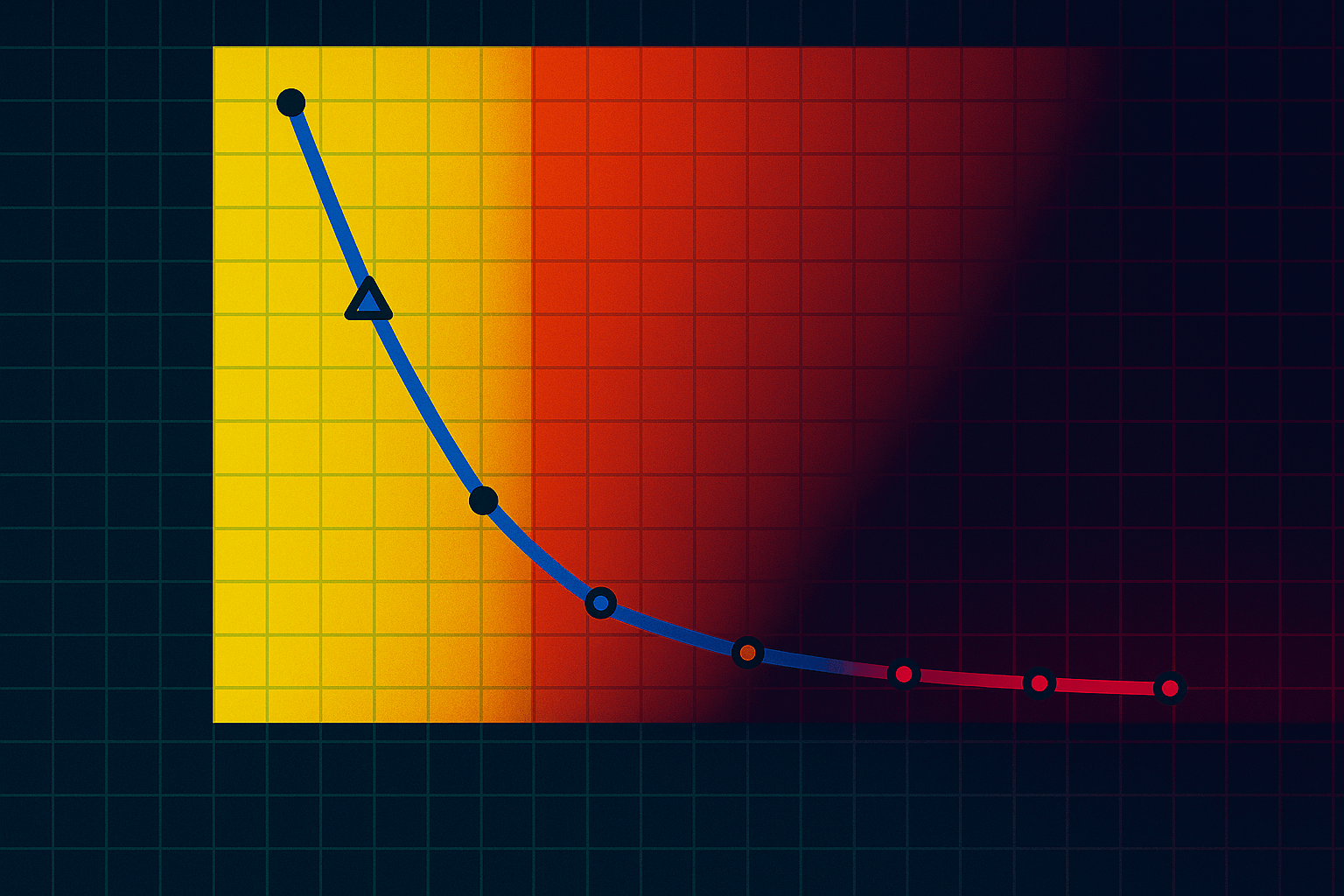

Diese „stepwise resolution“ führte bei Konfigurationen mit bis zu sieben Scheiben zu brauchbaren Ergebnissen. Ab acht Scheiben brach die Leistung jedoch regelmäßig ein – ein Befund, der mit den Resultaten der Apple-Studie übereinstimmt. Dort wurde ebenfalls ein abrupter Leistungsabfall bei mittlerer Komplexität beobachtet.

Neu ist die Interpretation: Die Forscher zeigen, dass der Tokenverbrauch des Modells stark mit der wahrgenommenen Lösbarkeit korreliert. Solange das Modell eine Lösung für möglich hält, steigt der Ressourceneinsatz. Wird die Aufgabe als unlösbar eingeschätzt, sinkt der Aufwand deutlich – ein Verhalten, das auf eine implizite Form von Unsicherheitsmanagement hinweist.

Agenten-Kooperation erhöht Aufwand, aber nicht den Erfolg

Ein zweiter Ansatz setzte auf ein agentenbasiertes System, bei dem zwei Sprachmodelle abwechselnd Lösungsschritte vorschlagen. Diese Methode führte zu ausgedehnten Dialogen mit hohem Tokenverbrauch – aber selten zu gültigen Lösungen.

Die Modelle hielten sich zwar an alle Regeln, gerieten jedoch häufig in endlose Schleifen aus gültigen, aber irrelevanten Zügen. Die Forscher schließen daraus, dass den Modellen die Fähigkeit fehlt, übergeordnete Strategien zu erkennen und kohärent umzusetzen – selbst dann, wenn sie symbolisch korrekt agieren.

Im Unterschied zur Apple-Studie, die solche Fehlschläge ausschließlich als Ausdruck mangelnder kognitiver Fähigkeiten interpretierte, sehen die Autoren hier auch eine Folge der gewählten Promptstruktur und der fehlenden globalen Suchmechanismen.

River Crossing: Apples zentraler Benchmark war unlösbar

Besonders deutlich wird die methodische Kritik am River-Crossing-Benchmark. Die Apple-Forscher hatten dort von besonders schwachen Leistungen berichtet. Die neue Studie zeigt jedoch, dass viele dieser Aufgaben mathematisch unlösbar waren – eine Einschränkung, die im ursprünglichen Paper nicht berücksichtigt wurde.

Die spanischen Forscher testeten stattdessen nur gültige Konfigurationen. Ergebnis: Das getestete Modell löste selbst großskalige Instanzen mit über 100 Agentenpaaren zuverlässig.

Die größte Schwierigkeit trat dabei nicht bei den größten, sondern bei mittleren Konfigurationen auf. Diese Aufgaben besitzen nur sehr wenige gültige Lösungen und erfordern extrem präzise Planung – was die Modelle stark belastet.

Damit bestätigen die Forscher auch einen wichtigen Befund aus dem Apple-Paper: Der Leistungsabfall der Sprachmodelle hängt nicht einfach davon ab, wie groß oder umfangreich die Aufgaben sind. Stattdessen zeigen die Modelle ausgerechnet bei Aufgaben mittlerer Schwierigkeit die größten Probleme – zum Beispiel beim River-Crossing-Problem mit fünf Agentenpaaren. In diesen Fällen gibt es nur sehr wenige richtige Lösungswege, sodass die Modelle leicht Fehler machen und scheitern. Bei kleineren oder sehr großen Aufgaben klappt es dagegen oft besser, weil es entweder viele Lösungen gibt oder das Problem für das Modell einfacher zu durchschauen ist.

LRMs als stochastische Suchagenten in unbekanntem Gelände

Die Forscher widersprechen abschließend der zentralen Schlussfolgerung von Apple, wonach LRMs grundsätzlich unfähig zu generalisierbarem Denken seien. Stattdessen beschreiben sie die Modelle als „stochastisch optimierte Suchprozesse in einem diskreten Zustandsraum, dessen Struktur wir kaum verstehen“.

In diesem Bild sind Sprachmodelle keine rational planenden Agenten, sondern Systeme, die auf der Basis gelernter Muster lokale Suchpfade erkunden – mit begrenzter Fähigkeit zur langfristigen Strukturplanung.

Die Autoren betonen auch, dass der Tokenverbrauch ein interner Indikator für die subjektive Einschätzung der Lösbarkeit sein könnte: Modelle investieren mehr Ressourcen in Aufgaben, die sie als machbar einschätzen, und brechen frühzeitig ab, wenn sie keinen Lösungsweg erkennen.

KI-News ohne Hype – von Menschen kuratiert

Mit dem THE‑DECODER‑Abo liest du werbefrei und wirst Teil unserer Community: Diskutiere im Kommentarsystem, erhalte unseren wöchentlichen KI‑Newsletter, 6× im Jahr den „KI Radar"‑Frontier‑Newsletter mit den neuesten Entwicklungen aus der Spitze der KI‑Forschung, bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro‑Events und Zugriff auf das komplette Archiv der letzten zehn Jahre.

Jetzt abonnierenKI-News ohne Hype

Von Menschen kuratiert.

- Mehr als 20 Prozent Launch-Rabatt.

- Lesen ohne Ablenkung – keine Google-Werbebanner.

- Zugang zum Kommentarsystem und Austausch mit der Community.

- Wöchentlicher KI-Newsletter.

- 6× jährlich: „KI Radar“ – Deep-Dives zu den wichtigsten KI-Themen.

- Bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro Online-Events.

- Zugang zum kompletten Archiv der letzten zehn Jahre.

- Die neuesten KI‑Infos von The Decoder – klar und auf den Punkt.