Salesforce will die Verkehrsleitung im Agenten-Zeitalter übernehmen

Mit neuen agentischen Schnittstellenstandards (MCP und A2A) will die Salesforce-Tocher MuleSoft autonome KI-Agenten in die Unternehmens-IT integrieren.

Salesforce sieht in KI-Agenten die nächste Evolutionsstufe der Bürosoftware. Menschen sollen weniger klicken, Agenten mehr erledigen, automatisch über Systemgrenzen hinweg. Im Juni erschien die dritte Version von „Agentforce“, einem Baukasten, mit dem Unternehmen solche Agenten innerhalb der Salesforce-Welt programmieren können. Die neue Version bringt ein zentrales Kontrollzentrum und die Unterstützung für zwei neue Agentenprotokolle: Model Context Protocol (MCP) und Agent2Agent (A2A).

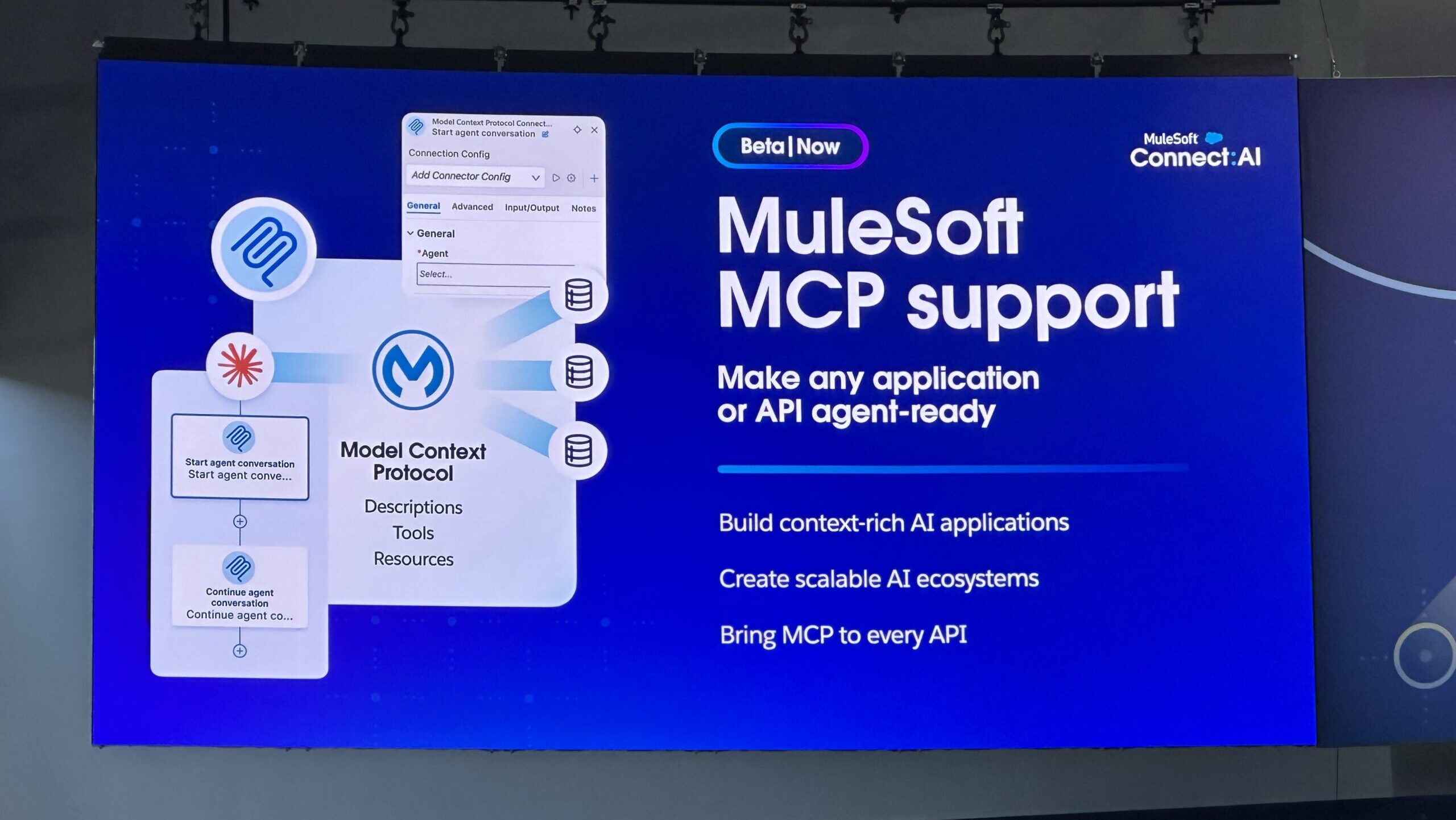

Die technische Grundlage für den produktiven Einsatz von KI-Agenten soll MuleSoft liefern, ein 2007 gegründetes Integration Platform as a Service Unternehmen (IPaaS), das seit 2018 zu Salesforce gehört. Ursprünglich half MuleSoft Unternehmen dabei, ihre oft verstreuten Datenquellen über Programmierschnittstellen (APIs) miteinander zu verbinden – von CRM-Diensten bis zu veralteten On-Premises-Systemen. Das Geschäft bestand darin, Integration zu vereinfachen und zu kontrollieren. Nun will MuleSoft dasselbe für KI-Agenten leisten.

Autonomie mit Aufsicht

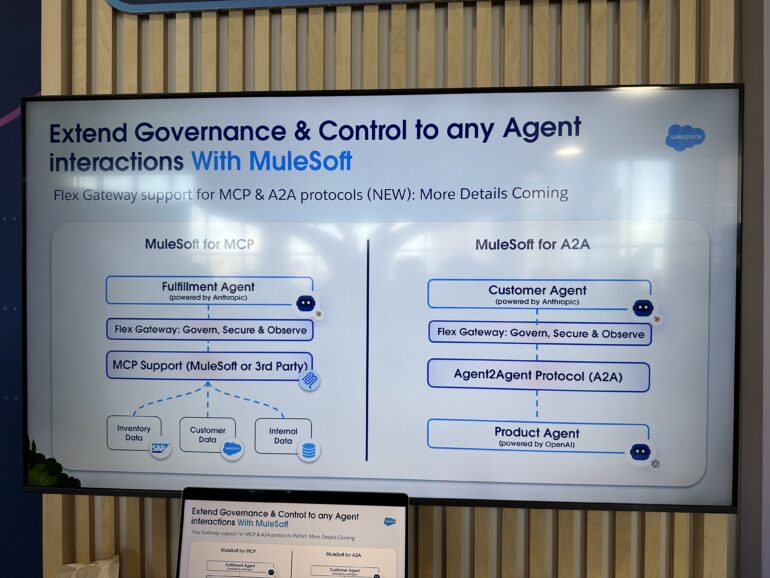

MCP, entwickelt von Anthropic, übersetzt Agentenanfragen in Systembefehle – etwa um eine Datenbank abzufragen oder einen Serverneustart auszulösen. Das A2A-Protokoll, angestoßen von Google und mittlerweile ein Linux-Foundation-Projekt, erlaubt Agenten, sich gegenseitig Aufgaben zuzuschieben. Während MCP Agenten also den Zugriff auf Systeme erlaubt, regelt A2A ihre Zusammenarbeit. Ein Customer-Agent von Anthropic kann mit einem Product-Agent von OpenAI kommunizieren, ohne dass Entwickler erst ein gemeinsames Protokoll definieren müssen. Beides funktioniert allerdings nur, wenn die Agenten wissen, was sie dürfen – und was nicht.

MuleSofts Flex Gateway soll dabei als zentrale Kontrollinstanz dienen. Es legt fest, welcher Agent auf welche Daten zugreifen darf, welche Aktionen erlaubt sind und wann eine Interaktion endet. Die Architektur soll es Unternehmen laut Salesforce erlauben, bestehende APIs in agentenfähige Endpunkte umzuwandeln, ohne ihre Infrastruktur neu zu bauen.

Ein beispielhafter Anwendungsfall: Ein Überwachungs-Agent erkennt einen kritischen Fehler. Er alarmiert einen Diagnose-Agenten, der eine Wissensdatenbank abfragt und einen Reparatur-Agenten anweist, das betroffene System neu zu starten. Zum Schluss meldet ein vierter Agent in Slack den erfolgreichen Abschluss.

Salesforce will dabei nicht selbst den besten Agenten bauen, sondern das gesamte „Betriebssystem“ für agentische Abläufe liefern. Die Strategie erinnert an Cloud-Pioniere, die nicht nur Speicherplätze verkauften, sondern die Tools, um diese zu nutzen. Wer die Schnittstellen kontrolliert, kontrolliert den Datenfluss und damit den Markt.

Noch mehr Konzept als Produkt

Doch Agenten sind keine klassischen Programme - sie interpretieren, lernen, reagieren kontextabhängig. Das macht sie flexibel, aber auch unberechenbar. Bislang ist daher vieles experimentell. AstraZeneca testet den Einsatz agentischer Prozesse in Forschung und Vertrieb. Cisco Meraki nutzt MuleSofts „AI Chain“, um ein eigenes Sprachmodell mit automatisierten Abläufen für Partnerportale zu verbinden. Doch die meisten Projekte befinden sich in der Beta-Phase.

MuleSoft-COO Ahyoung An sagte im Gespräch mit THE DECODER, dass viele Kunden zwar interessiert seien, aber noch zögerten. Die Technik sei neu, die Risiken schwer abschätzbar. Erste Fehlerberichte bestätigen das: Agenten, die sich gegenseitig endlos befragen, oder Prozesse, die nie enden. MuleSoft reagiert mit Schulungen, Einstiegspreisen für kleinere Unternehmen und einem wachsenden Katalog an Sicherheitsregeln („Policies“). Die beiden neuen Protokolle sollen im Juli allgemein verfügbar sein.

KI-News ohne Hype – von Menschen kuratiert

Mit dem THE‑DECODER‑Abo liest du werbefrei und wirst Teil unserer Community: Diskutiere im Kommentarsystem, erhalte unseren wöchentlichen KI‑Newsletter, 6× im Jahr den „KI Radar"‑Frontier‑Newsletter mit den neuesten Entwicklungen aus der Spitze der KI‑Forschung, bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro‑Events und Zugriff auf das komplette Archiv der letzten zehn Jahre.

Jetzt abonnierenKI-News ohne Hype

Von Menschen kuratiert.

- Mehr als 20 Prozent Launch-Rabatt.

- Lesen ohne Ablenkung – keine Google-Werbebanner.

- Zugang zum Kommentarsystem und Austausch mit der Community.

- Wöchentlicher KI-Newsletter.

- 6× jährlich: „KI Radar“ – Deep-Dives zu den wichtigsten KI-Themen.

- Bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro Online-Events.

- Zugang zum kompletten Archiv der letzten zehn Jahre.

- Die neuesten KI‑Infos von The Decoder – klar und auf den Punkt.