US-Copyright-Büro: Prompts allein reichen nicht für Urheberrecht an KI-Inhalten

Das US-Copyright-Büro hat Richtlinien zum Urheberrechtsschutz von KI-generierten Inhalten veröffentlicht. Reine Prompts reichen nicht aus - entscheidend ist der kreative Beitrag des Menschen. Dennoch müsse jeder Fall individuell betrachtet werden.

Laut der Behörde können kreative KI-Inhalte nur dann geschützt sein, wenn ein Mensch substanziell kreative Elemente hinzufügt, diese aktiv verändert oder eine kreative Auswahl trifft. Die Begründung stützt sich auf die "Copyright Clause" der US-Verfassung und deren Auslegung durch die Gerichte. Der Supreme Court hatte bereits festgelegt, dass der Urheber eines geschützten Werks die Person sein muss, die eine Idee in einen festen, greifbaren Ausdruck umsetzt.

Das Copyright Office unterscheidet dabei klar zwischen der Verwendung von KI als Werkzeug zur Unterstützung des kreativen Prozesses und dem Einsatz von KI als Ersatz für menschliche Kreativität. Während unterstützende Anwendungen den Urheberrechtsschutz nicht einschränken, erfordern Systeme, bei denen die KI ausdrucksstarke Entscheidungen trifft, eine genauere Prüfung.

Prompts allein bieten keine ausreichende Kontrolle

Nach Ansicht des Copyright-Office reichen Prompts bei der derzeit verfügbaren Technologie nicht aus, um Nutzer eines KI-Systems zu Urhebern des generierten Inhalts zu machen. Sie fungieren lediglich als Anweisungen für nicht schutzfähige Ideen.

Das gilt auch für sehr detaillierte Prompts, die ausdrucksstarke Elemente des Nutzers enthalten, da sie nicht kontrollieren können, wie das KI-System diese bei der Generierung verarbeitet.

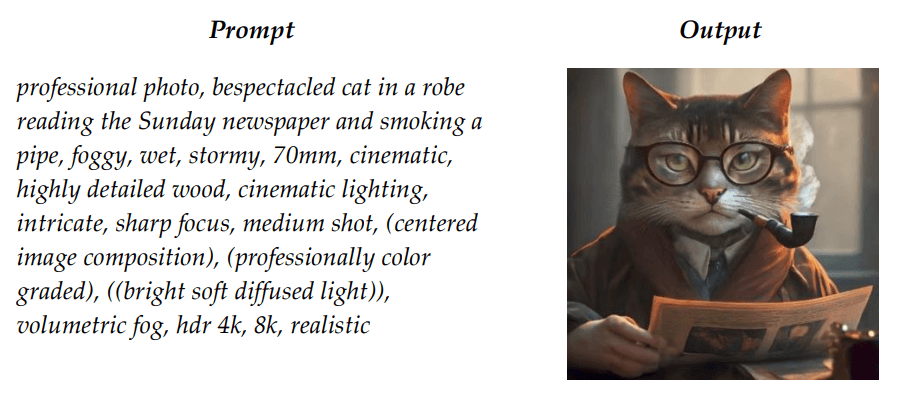

Das Copyright Office untermauert seine Entscheidung gegen den Urheberrechtsschutz von Prompts mit einer Analyse. In einem Praxistest ließ die Behörde selbst ein Bild von einer kommerziellen KI generieren: Trotz eines sehr detaillierten Prompts für "eine professionelle Aufnahme einer Katze mit Brille, die Zeitung liest und Pfeife raucht" zeigte sich die mangelnde Kontrolle über das Endergebnis.

Während einige Elemente wie die Katze mit Brille und Pfeife im Output erschienen, wurden andere spezifizierte Details wie die hochwertige Holzumgebung oder volumetrischer Nebel nicht umgesetzt. Die KI füllte diese Lücken eigenständig. Nichts im Prompt legte etwa fest, welche Katzenrasse dargestellt werden oder wie die Robe aussehen sollte.

Auch wenn die Nutzer ihre Prompts immer wieder überarbeiten, ändere dies nichts an der grundsätzlichen Problematik. Die Behörde vergleicht dies mit einem "Würfelwurf" - jeder neue Prompt lässt das System neue Outputs generieren, aber die endgültige Interpretation bleibt bei der KI. Der Zeitaufwand für das Prompt-Engineering sei urheberrechtlich irrelevant, da das Gesetz die originäre Schöpfung und nicht die investierte Arbeit schütze.

Die Behörde verweist auch darauf, dass identische Prompts zu gänzlich unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Dies zeige, dass die KI letztlich eine "Blackbox" sei, die die Anweisungen des Nutzers nach eigenen, nicht kontrollierbaren Kriterien interpretiere und umsetze.

Der Mensch muss eingreifen

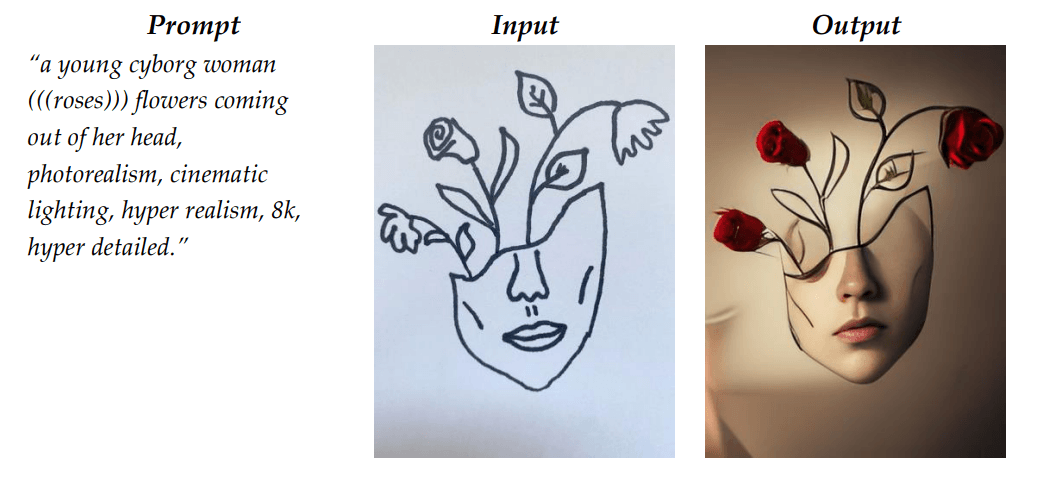

Anders verhält es sich, wenn ein Mensch sein eigenes urheberrechtlich geschütztes Werk als Input verwendet und dieses im Output wahrnehmbar bleibt. In diesem Fall ist er zumindest für diesen Teil des Outputs der rechtmäßige Urheber. Der Schutzumfang entspricht dabei dem eines abgeleiteten Werks.

Auch die kreative Auswahl, Koordination und Anordnung von menschlich geschaffenem und KI-generiertem Material kann urheberrechtlichen Schutz genießen - selbst wenn die KI-generierten Elemente für sich genommen nicht geschützt sind.

Das gilt auch für in KI-Tools integrierte Editoren. Ob solche Änderungen den Mindeststandard an Originalität erfüllen, der nach Feist erforderlich ist, sei dann wieder eine Einzelfallentscheidung.

Die Integration von KI-Elementen in ein größeres menschliches Werk hat keinen Einfluss auf dessen Urheberrechtsstatus. Beispielsweise bleibt ein Film als Gesamtwerk urheberrechtlich geschützt, auch wenn er KI-generierte Spezialeffekte oder Hintergrundkunst enthält. Die KI-Elemente selbst sind nicht geschützt, beeinträchtigen aber nicht den Schutz des Gesamtwerks.

Im Einklang mit früheren Bewertungen

Der jetzt veröffentlichte Bericht der Urheberrechtsbehörde ist im Einklang mit früheren Bewertungen. Im August 2023 wies die US-Bezirksrichterin Beryl A. Howell die Ansprüche des KI-Erfinders Stephen Thaler zurück, der Urheberrechtsschutz für ein vollständig KI-generiertes Bild beanspruchte - und sogar die KI selbst als Urheber registrieren lassen wollte.

In einem anderen wegweisenden Fall sprach die Urheberrechtsbehörde einer Autorin ein eingeschränktes Urheberrecht an einem mit ChatGPT geschriebenen Buch zu. Der Schutz erstreckte sich ausschließlich auf die kreative Anordnung des KI-generierten Textes, nicht aber auf den Inhalt selbst.

Ed Newton-Rex, ehemaliger VP Audio bei Stability AI, der das Unternehmen aus ethischen Gründen verließ, lobt die ausgewogene Entscheidung. "Es ist bemerkenswert, dass das US-Copyright-Büro Richtlinien geschaffen hat, die sowohl KI-Künstler als auch KI-Kritiker als Erfolg werten können."

Die Behörde zeigt damit einen pragmatischen Weg auf: Sie hält einerseits an der Definition von Urheberschaft als rein menschlicher Leistung fest, öffnet sich aber gleichzeitig für die Registrierung von Werken mit KI-Elementen - solange ein substanzieller menschlicher Kreativbeitrag nachweisbar ist.

Allerdings dürfte die genaue Grenzziehung in der Praxis noch für Diskussionen sorgen. Besonders bei längeren Texten wird sich die Frage stellen, ab wann der menschliche Eingriff ausreichend substanziell ist, um Urheberrechtsschutz zu rechtfertigen. Die Behörde wird hier vermutlich in weiteren Einzelfallentscheidungen Präzedenzfälle schaffen müssen.

KI-News ohne Hype – von Menschen kuratiert

Mit dem THE‑DECODER‑Abo liest du werbefrei und wirst Teil unserer Community: Diskutiere im Kommentarsystem, erhalte unseren wöchentlichen KI‑Newsletter, 6× im Jahr den „KI Radar"‑Frontier‑Newsletter mit den neuesten Entwicklungen aus der Spitze der KI‑Forschung, bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro‑Events und Zugriff auf das komplette Archiv der letzten zehn Jahre.

Jetzt abonnierenKI-News ohne Hype

Von Menschen kuratiert.

- Mehr als 20 Prozent Launch-Rabatt.

- Lesen ohne Ablenkung – keine Google-Werbebanner.

- Zugang zum Kommentarsystem und Austausch mit der Community.

- Wöchentlicher KI-Newsletter.

- 6× jährlich: „KI Radar“ – Deep-Dives zu den wichtigsten KI-Themen.

- Bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro Online-Events.

- Zugang zum kompletten Archiv der letzten zehn Jahre.

- Die neuesten KI‑Infos von The Decoder – klar und auf den Punkt.