KI-Spam im Büro kostet Unternehmen laut Studie Millionen und schadet dem Teamgeist

Kurz & Knapp

- Laut einer Umfrage von BetterUp Labs und dem Stanford Social Media Lab erhalten 40 Prozent der befragten US-Beschäftigten regelmäßig oberflächliche, inhaltsarme KI-Inhalte von Kolleg:innen – sogenannter "Workslop". Dies führe zu versteckten Kosten und schade dem Teamvertrauen.

- Im Schnitt verbringen Beschäftigte fast zwei Stunden pro Workslop-Vorfall, was einer "unsichtbaren Steuer" von 186 Dollar pro Monat und Mitarbeitendem entspräche. Für Unternehmen mit 10.000 Beschäftigten ergebe sich daraus ein jährlicher Produktivitätsverlust von über neun Millionen Dollar.

- Die Studie unterscheidet zwischen aktiven, verantwortungsbewussten "Pilots", die KI kreativ einsetzen, und "Passengers", die KI zur Arbeitsvermeidung nutzen. Die Forschenden empfehlen klare Richtlinien für den KI-Einsatz, da die Qualitäts- und Vertrauensprobleme zu erheblichen zwischenmenschlichen und wirtschaftlichen Folgen führen.

40 Prozent der befragten Beschäftigten erhalten regelmäßig oberflächlich wirkende, aber substanzlose KI-Inhalte von Kolleg:innen. Dieser "Workslop" verursacht laut einer neuen Studie versteckte Kosten und untergräbt das Vertrauen im Team.

Forschende von BetterUp Labs haben in Zusammenarbeit mit dem Stanford Social Media Lab 1.150 US-amerikanische Vollzeitbeschäftigte zu einem neuen Arbeitsplatzproblem befragt. Anders als traditionelle schlechte Arbeit verlagere Workslop die kognitive Belastung systematisch von Ersteller:innen auf Empfänger:innen.

Die Befragten schätzen, dass durchschnittlich 15,4 Prozent aller Arbeitsinhalte, die sie erhalten, als Workslop (schlechte KI-Inhalte) einzustufen sind. Das Problem treffe hauptsächlich zwischen Kollegen auf (40 Prozent), aber auch von Mitarbeitenden an Vorgesetzte (18 Prozent) und umgekehrt (16 Prozent). Besonders betroffen seien Professional Services und die Technologiebranche.

Versteckte Steuer von 186 Dollar monatlich

Die finanziellen Auswirkungen seien erheblich. Laut dem in der Harvard Business Review veröffentlichten Report verbringen Beschäftigte durchschnittlich eine Stunde und 56 Minuten damit, jeden Workslop-Vorfall zu bearbeiten.

Basierend auf den Arbeitszeiten und Gehältern der Befragten ergeben sich eine "unsichtbare Steuer" von 186 Dollar pro Monat je Mitarbeiter. Für Unternehmen mit 10.000 Beschäftigten bedeute dies einen jährlichen Produktivitätsverlust von über neun Millionen Dollar, so die Forschenden.

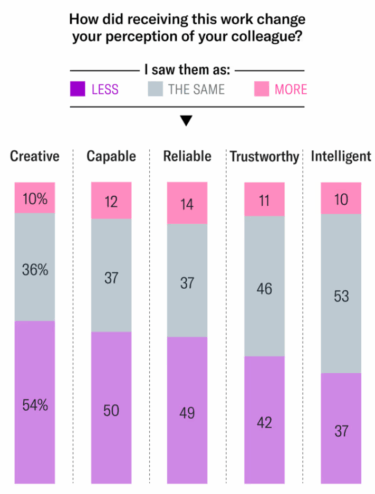

Neben den zeitlichen Kosten entstünden auch emotionale Belastungen: 53 Prozent der Befragten fühlen sich durch Workslop genervt, 38 Prozent verwirrt und 22 Prozent beleidigt. Etwa die Hälfte beurteilte Kolleg:innen, die Workslop sendeten, als weniger kreativ, fähig und zuverlässig. 42 Prozent sahen sie als weniger vertrauenswürdig an.

Die zwischenmenschlichen Folgen sind gravierend: Ein Drittel der Betroffenen will künftig weniger mit den Absendern von "Workslop" zusammenarbeiten. 34 Prozent informierten sogar Teamkollegen oder Vorgesetzte über die Vorfälle.

"Pilots" nutzen KI gezielter, "Passengers" zur Arbeitsvermeidung

Die Forschende identifizierten zwei Nutzertypen: "Pilots" mit hoher Eigenverantwortung und Optimismus nutzen KI 75 Prozent häufiger am Arbeitsplatz, primär zur Kreativitätssteigerung, und sogar 95 Prozent außerhalb. "Passengers" hingegen setzen die Technologie hauptsächlich zur Arbeitsvermeidung ein.

Die Studienautor:innen warnen vor undifferenzierten KI-Mandaten in Unternehmen. Stattdessen sollten Führungskräfte klare Richtlinien entwickeln und KI als kollaboratives Werkzeug positionieren. Die gleichen Qualitätsstandards müssten für KI-unterstützte und rein menschliche Arbeit gelten.

Die Workslop-Problematik fügt sich in ein ambivalentes Bild der KI-Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ein. Während eine dänische Studie mit 25.000 Beschäftigten zeigt, dass KI-Tools trotz breiter Adoption kaum messbare Effekte auf Löhne und Arbeitszeiten haben, deuten andere Untersuchungen auf tiefgreifendere Veränderungen hin. Laut Anthropics erstem KI-Arbeitsmarkt-Index nutzen bereits 36 Prozent aller Berufe KI für mindestens ein Viertel ihrer Aufgaben, wobei 57 Prozent der Anwendungen auf Unterstützung und 43 Prozent auf Automatisierung abzielen.

Besonders betroffen sind angeblich Berufseinsteiger: Eine Stanford-Studie zeigt, dass die Beschäftigung für 22- bis 25-Jährige in KI-exponierten Berufen seit Ende 2022 um 13 Prozent zurückgegangen ist, während erfahrene Kollegen stabil blieben.

KI-News ohne Hype – von Menschen kuratiert

Mit dem THE‑DECODER‑Abo liest du werbefrei und wirst Teil unserer Community: Diskutiere im Kommentarsystem, erhalte unseren wöchentlichen KI‑Newsletter, 6× im Jahr den „KI Radar"‑Frontier‑Newsletter mit den neuesten Entwicklungen aus der Spitze der KI‑Forschung, bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro‑Events und Zugriff auf das komplette Archiv der letzten zehn Jahre.

Jetzt abonnieren